urante anos cruzei os Campos Gerais, em viagens constantes entre o Norte e o Leste do Paraná, avistando – quase sempre através de ensolaradas janelas que o frio embaçava – seus gélidos rios de lajeado correndo entre os prados, aqui e ali uns capões de araucárias concentrando-se em folhedo verde-escuro ao redor de um córrego, e mais ao longe os pétreos afloramentos que evocam ruínas, o prumo áspero das escarpas, embalada pelo rumor dos itararés, cachoeiras e furnas que há milhões de anos conformam essa paisagem do Sul do Brasil onde, há mais de dez gerações, nasceram e viveram meus antepassados.

Na tela rútila das pálpebras então surgiu, à primeira vista, de uma vontade minha de mergulhar nessa paisagem fascinante e de raspar a pátina, a densa nuvem de névoas que eu deitara sobre a terra e a imagem da família. Mas, no fundo, intuo que o âmago da ideia foi um impulso de ver outros tempos dentro do meu tempo, outro(s) sentido(s) para meus sentidos, como o indício de um rosto inteiro vislumbrado nas lascas de um espelho quebrado em mil pedaços. Meu pensamento, aliás, move-se por uma espécie de “concreção imagética”. Procura o estado abstraído, de devaneio consciente ou pensamento viajante, em que me deixavam as leituras da infância, deitada na rede à sombra das sibipirunas, imantando reflexões dispersas na mente pela observação da realidade, num movimento flexuoso, um estado afim ao que Fernando Pessoa sugeriu ao escrever “o que em mim sente está pensando”.

Então foi quase natural eu imaginar uma viagem por essas topografias cambiantes, por esse lugar que em sonhos me parecia um palimpsesto intraduzível – que ao ser raspado deixava à mostra ora desertos, ora mares, rastilhos de lava brutalmente aflorados, vales, breu de profundezas, moldes de pedra e uma forja de magmas. Um palimpsesto infinito, sempre com renitentes signos, um após o outro, a serem apagados em sua superfície, como quem se recusa obstinadamente a se deixar ressignificar. Jamais papel em branco, jamais margem deserta cujos rastros o mar apaga sem cessar à espera de outros sinais.

E assim concebi Na tela rútila das pálpebras como um percurso, perdido entre o arcaico e o moderno, por esse solo cultural e natural que ajudou a formar minha visão de mundo, atenta a diversidades, deslocamentos, trocas culturais. Pensando nesse caráter ao mesmo tempo pessoal e universal do projeto, convidei artistas e pesquisadores, alguns aos quais sou ligada por laços familiares e de parentesco, para trilhar comigo esse caminho, compondo uma equipe com vários integrantes também vinculados a essas raízes e cujo trabalho, aqui, nelas encontra sua inspiração (v. A equipe de Na tela rútila das pálpebras).

Quando imaginei essa “viagem”, não sabia bem o que ela me reservava. Giravam em minha cabeça fotogramas do sertão metafísico de Guimarães Rosa, das lonjuras existenciais do pampa de Jorge Luis Borges, das montanhas fabulosas e dos rios andinos de José María Arguedas (sem falar nas árvores ocas e nas canoas incendiadas de Roa Bastos descendo correntezas noturnas no Chaco), fotogramas marcados pelo mesmo sentimento de olhar peregrino, “estrangeiro em sua própria terra”, que senti ao incursionar pelo universo dos Mbyá-Guarani para meu livro Roça barroca.

Por fim, embrenhei-me com a equipe nos Campos Gerais em busca de seus horizontes, dos imponentes planaltos cortados por canyons e formações rochosas, das florestas ombrófilas mistas, remanescentes de um dos ecossistemas mais antigos do planeta (com origens no Triássico e apogeu nos tempos do Continente Gondwana). E pouco a pouco foram surgindo os textos, as fotografias, os desenhos e os palimpsestos visuais que aqui se combinam para uma espécie de leitura simbólica dessa região (ver o Mapa dos Campos Gerais do Paraná, feito especialmente para o projeto pelo geógrafo Guilherme Vianna Baptista).

Durante as expedições com a equipe, eu às vezes fechava os olhos e tentava imaginar, como num filme vertiginoso – feito de tempos diversos, só em minha mente simultâneos –, cenas dos dramáticos eventos geológicos que deram origem aos Campos Gerais em sua feição atual. Num caos de fotogramas feéricos, via novamente a Terra fender-se e jorrar cornucópias de lavas por fissuras profundas, diques de rochas ígneas, escarpamentos súbitos, a assinatura da glaciação em estrias sulcadas nas pedras, o mar encontrando sua vocação atlântica, os fósseis de um mundo que já foi litoral, ou delta, ou mar raso, paisagem submersa. Projetava meu filme na tela das pálpebras cerradas.

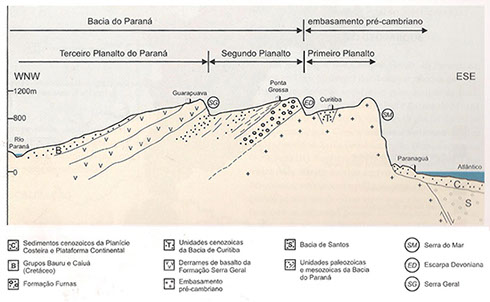

Os Campos Gerais que hoje conhecemos resultam de transformações geológicas colossais na Bacia do Paraná – que já existia no Gondwana, antes da formação da América do Sul (v. Ilustração 1).

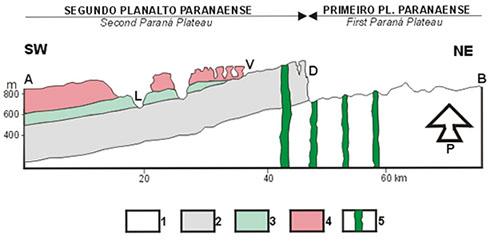

A região é um testemunho da deriva continental, da separação entre a África e o continente sul-americano, evento causador do maior vulcanismo já registrado no planeta, que durou milhões de anos e cujos derrames de lavas deram origem à Serra Geral – formação fronteiriça dos Campos Gerais a oeste (v. SG na Ilustração 2).

Vista de forma abrangente, a estrutura geológica do relevo do Paraná é um testemunho da existência de um antigo planalto gondwânico que foi sendo erodido e sedimentado desde a Serra do Mar, a leste, até o leito do rio Paraná, a oeste (v. Ilustração 2), provocando o aparecimento de feições geológicas e geomorfológicas hoje reconhecidas como patrimônio de relevância mundial.

O corte estratigráfico apresentado na Ilustração 2 mostra esquematicamente o “mergulho” de camadas sedimentares do leste para o oeste, decorrente da formação de uma das maiores bacias sedimentares do planeta. Isso ficou marcado na paisagem. Conhecida como Arco de Ponta Grossa, essa estrutura geológica expôs o afloramento da Escarpa Devoniana (v. Ilustração 3, com o ponto de arqueamento máximo do Arco a leste da Escarpa). A elevação da crosta leste do Paraná direcionou o fluxo dos rios para o interior, onde fica o rio Paraná.

E foi aí que nosso trabalho começou. Completamos todo um ciclo do projeto, percorrendo trechos da Escarpa, o Parque Estadual do Guartelá e o Parque Estadual de Vila Velha, com sua impressionante formação de arenitos erodidos (v. V na Ilustração 3), vimos o canyon e os grandes rios (v. A equipe na Escarpa Devoniana). No entanto, à medida que o trabalho foi evoluindo fomos confrontados com uma realidade imprevista, evidenciada por um comentário de meu filho Pedro Jerônimo, jovem fotógrafo das expedições: os campos mais pareciam uma enorme lavoura de soja e trigo. A feição dos campos propriamente ditos, que imaginávamos encontrar, não estava à vista.

Então, no inverno de 2015 decidi ampliar o roteiro e buscar paisagens e imagens fundamentais para o panorama extenso do projeto. Com Pedro Jerônimo no registro fotográfico, e na companhia do pai dele, o artista plástico Francisco Faria (que assina a Apresentação de A árvore da serra, portfólio de fotos do Pedro), fomos explorar os Pinhais da Serra Geral existentes no Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina. Tecnicamente, os Campos de Lages de Santa Catarina são uma continuidade da grande estrutura geológica que alguns geógrafos denominam “Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do Paraná”, em altitudes equivalentes às dos campos paranaenses. Isso explica por que a aparência dos Campos Gerais do Paraná pode ser encontrada ali: algumas fotos que Pedro Jerônimo fez dessa região catarinense recordam o ambiente original dos bravios Campos Gerais com seus pinhais imponentes.

Nossa Viagem aos Campos de Santa Catarina foi feita, em parte, com um guia, a cavalo (não há estradas), e para alcançar os abismos do Cânion das Laranjeiras cavalgamos por horas, vencendo barrancos pedregosos e atoleiros – os cavalos escolhendo o melhor caminho, com mais de metade das pernas dentro do barro, só parando para beber água nos arroios que cruzavam as trilhas. Também atravessamos o Parque Nacional, agora de carro, por uma estrada estreita e íngreme, mas com vários pontos de observação dignos de nota.

Depois dessa deriva em Santa Catarina, resolvemos voltar aos Campos Gerais do Paraná para percorrer uma área que esteve fora do alcance da primeira expedição. Numa semana particularmente ensolarada do inverno de 2016, acompanhando Pedro Jerônimo e o arqueólogo Thomas Gaissler, fui até o Parque Nacional dos Campos Gerais em busca das matas de araucárias e dos campos de altitude que deram nome e fama a esse bioma. De início revisitamos o Parque Estadual de Vila Velha, com seus magníficos arenitos que lembram, vistos de longe, uma cidadela em ruínas. Em seguida percorremos grande parte do Parque Nacional, palmilhamos seus arredores, e por fim nos estendemos até a região dos Campos Históricos do Tamanduá.

O registro fotográfico desse percurso mais recente pode ser visto em A árvore da serra, que mostra desde recantos preservados – como a impressionante furna antigamente utilizada como local de meditação por jesuítas, e por isso conhecida como Buraco do Padre – a áreas em que os Campos e capões nos dão maravilhosos vislumbres do que eram (como amostras exemplares, pouco extensivas, da paisagem típica dessa região fitogeográfica), passando por campinas e encostas em que se alternam à mata emaranhada bosques de exóticos eucaliptos e pinus, entre recortes de Terra desolada por serrarias, Inflorescências, afloramentos e alguns topos e mesetas preservados da Escarpa Devoniana. Na Apresentação do portfólio de Pedro, intitulada “Registros de uma psicogeografia”, Francisco Faria nos fala mais detidamente das transformações que alteraram, particularmente a partir de meados do século XX, a paisagem da região.

No tempo que passamos lá, vagando por estradinhas asfaltadas, caminhos quase intransitáveis, por trilhas e picadas que seguíamos sem saber onde iriam dar (e que às vezes davam em nada, em porteiras trancadas, encostas abruptas ou arames farpados), passei a imaginar aquela paisagem como um corpo cuja pele havia sido grosseiramente esfolada, mantendo áreas intactas e áreas em carne viva, como um corpo parcialmente coberto por um manto de retalhos.

Na adolescência, voltei do interior do Paraná para a cidade onde nasci, Curitiba, para prosseguir meus estudos: por isso as constantes idas e vindas entre a região dos Campos Gerais e o Norte do Paraná – cuja fertilíssima “terra roxa”, aliás, é um solo derivado do magmatismo que formou a Serra Geral. O rio Tibagi, que nasce nos Campos Gerais e tem sua foz na margem esquerda do Paranapanema, na divisa Paraná-São Paulo, era meu companheiro de sempre nesse itinerário do Leste ao Norte do Estado (e vice-versa). As águas barrentas do Tibagi até hoje me recordam a cor das enxurradas da infância.

Quando menina (por falar em itinerários e rios) eu gostava de “inventar” e “editar” mesmo o acontecimento mais banal, e uma formiga solitária se equilibrando numa vagem crestada de flamboyant, por exemplo – navegando depois da tempestade na enxurrada que transbordava o meio-fio e sumia em sua voragem grumos de barro vermelho e mudos gravetos secos e o susto das flores náufragas que emergiam e submergiam em remoinhos –, era todo um acontecimento, que eu transformava num épico cinematográfico feito de takes reais e imaginários, e então – pressentindo o rumor de rios inaudíveis, ainda sem saber que estava sobre o segundo maior manancial subterrâneo do mundo, o Aqüífero Guarani –, ficava cismando sobre o que haveria sob aquela terra roxa que, com a chuvarada, virava um barro primordial. Este poema, por exemplo, sugere um detalhe, entre o rojo e o marrom violáceo, desse quadro:

chove forte

nos barrancos,

entre o roxo

dos torrões,

sobre os seixos

e o musgo

do veio do rio

expulsos

(gume que o limo

recobre

de um visco frio –

pedregulho)

chove no fundo

barrento

repleto de pigmentos

que os pingos

trazem à tona

em diluídos vermelhos

chove forte

(como ontem)

no fluxo escuro

do rio

(...)

As sementes flutuantes dos flamboyants inspiraram, ainda, estes versos, com sua imagem de sombras alongadas que só os planos de amplos araxás nos Campos Gerais podem dar:

campânulas frouxas

oscilam entre as ruínas:

primeira chuva

depois das sombras

nítidas

dos sóis longos

pétalas crespas

estremecem entre

o preto dos gravetos

que o vento açoita

e o estouro das vagens

em sementes

(pequenas naves

singrando o pasto

com seu folhedo

negro de brotos

e destroços)

– caroços de outono,

restos do estio –

relíquias

Minhas pequenas naves vegetais não singravam, entretanto, o oceano incógnito, e sim os rios do sertão. Rios míticos, de tanta história que confluía em seu curso, rios para os quais árvores ribeirinhas se inclinavam em especulares reverências, criando reflexos cambiantes para meu olhar. Rios correndo sobre leitos de basalto, sobre espessos derrames de pedra-ferro (legado gondwânico, agora sei), as ribanceiras com seus diferentes matizes de ocre-vermelho, grená, urucum e amora tingindo suas águas, em especial as do onipresente Tibagi. Por isso essa guinada, aqui, do Leste para o Norte: os pigmentos e as corredeiras, quer sob o céu de lá, quer sob o céu de cá, deslizam num só fluxo em minha mente.

Praia de margens bárbaras, à espera de um corpo que a revele e na qual possa ver-se, é sob um véu de rubra nebulosa que situo Na tela rútila das pálpebras. Já o título do projeto, que também reflete a continuidade de meu itinerário poético, sugere que seu grande referente é o próprio “olhar” e as formas pelas quais esse olhar – em sonhos, na ficção da história ou sob o sol a pino – destrói, cria e vê sentido(s). Nele a prospecção poética se abre ao entrecruzamento do real, da memória e do mito, aqui presente no magnífico poema Dádiva, de José Kozer, com o qual meu Fábula conversa em Na tela rútila das pálpebras. Nele continuo buscando diálogos híbridos: ver o já mencionado portfólio fotográfico de Pedro Jerônimo, A árvore da serra, Vila Velha, Guartelá, caderno de viagem com desenhos de Guilherme Zamoner, e Nada é imagem, nada é miragem, percurso visual de Maria Baptista pelos Campos Gerais, nos quais colaboro com excertos de poemas e de livros, para não mencionar meu diálogo com Chris Daniels (trabalhamos juntos há mais de uma década na recriação tradutória desse mundo barroco híbrido que são as Américas, e o projeto agora se enriquece com a continuidade de sua contribuição). Sempre com a história – fábula e fala – como pano de fundo. O Pequeno glossário histórico e geográfico dos Campos Gerais do Paraná, elaborado por Vera Regina Biscaia Vianna Baptista especialmente para o projeto, traz verbetes sobre pontos importantes da história da região, como Tropeirismo, População indígena, Quilombos, Núcleos coloniais, Reduções jesuíticas, entre outros ligados a sua geomorfologia. Sopro distante trazido pelo vento, uma nuvem da poesia ameríndia chove sobre os campos e se mistura às águas (eras) imaginárias dessas telas rútilas com “O rio do céu”, de Leonel Lienlaf (Alepue, Chile, 1969). Apresento aqui minha tradução para o português desse poema, acompanhada do original em mapudungun (literalmente, “a fala da terra”), a língua dos Mapuche que vivem em algumas regiões do Chile e da Argentina. Leonel, músico e pesquisador da poesia oral mapuche, é um defensor da cultura e dos territórios tradicionais de seu povo, e seu trabalho reflete o cultivo vivo da ancestralidade.

Tenho uma luneta voltada para o passado e uma lente que mira o presente. Vou e venho e refaço muitas vezes caminhos já trilhados, sigo e persigo tradições soterradas, o signo dos deslocamentos (como na metáfora do mármore e da murta, em que a estátua de mármore perdura, sempre a mesma, imutável, ao passo que a estátua esculpida na murta está sempre despontando, em alvoroço, seus galhos anárquicos).

Apaixonado por Geografia, o poeta russo Joseph Brodsky provavelmente herdou do pai geógrafo seu interesse por percursos e deslocamentos. Com uma motivação parecida – pelo vínculo de minha família com a assombrosa geografia dos Campos Gerais (especialmente da família de meu pai, Milton Vianna Baptista) –, percebi uma peculiaridade naquelas paragens: os rios que passam por ali, mesmo os que nascem perto do mar, como o Iguaçu, fazem um percurso inverso ao usual, pois se afastam da orla e se alongam para o interior do continente – como os nômades que Brodsky menciona num ensaio, sempre se deslocando em direção ao crepúsculo. Nessa errância entre levantes e poentes, rememoro aqui as manhãs viajantes pelos Campos Gerais lá do início. A geada no relvado. Um piraí à flor da água. A folha d’água nos lajedos. E estes versos de Anna Akhmatova, de uma de suas “Elegias do Norte”:

Como se eu fosse um rio,

os anos duros desviaram meu curso.

Sou uma outra: por um leito diferente,

deixando outros para trás, minha vida fluiu.

Não reconheço mais as minhas margens.

Mas há quem conheça suas próprias margens? Levada pela mão de Thoreau e sua manhã – que é quando estou desperta e há uma aurora em mim –, velo meu palimpsesto infinito na tela rútila das pálpebras e sigo em frente (Góngora na mochila), “entre espinhos crepúsculos pisando”.

Ilha de Santa Catarina, 30 de julho de 2016.

Anotações sobre o projeto

Na tela rútila das pálpebras.

Topografias poéticas cambiantes sobre os Campos Gerais do Paraná

(com viagem aos Campos de Santa Catarina).

Brasil, 2015/2016.

por Josely Vianna Baptista

Para quem caminha ao encontro

do sol é sempre madrugada.

Helena Kolody

clique na foto para ampliar

Ilustração 1

Área de ocorrência da Bacia do Paraná, na América do Sul.

Ilustração 2

Esquema da estrutura geológica do relevo do Paraná. Os Campos Gerais situam-se na porção compreendida entre a Escarpa Devoniana (ED) e a Serra Geral (SG).

Ilustração 3

Seção geológica esquemática A-B passando pela Lagoa Dourada e Vila Velha. V: Vila Velha; L: Lagoa Dourada; D: Escarpa Devoniana; P: Arqueamento máximo do Arco de Ponta Grossa.

[Fonte: © Melo, M.S. Lagoa Dourada, PR – Furna assoreada do Parque Estadual de Vila Velha. In: Schobbenhaus, C.; Campos, D. A. ; Queiroz, E.T.; Winge, M.; Berbert-Born, M.L.C. (edits.) Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil. 1. ed. Brasília: DNPM/CPRM – Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), 2002.]

1: Embasamento proterozoico; 2: Formação Furnas (Devoniano);

3: Formação Ponta Grossa (Devoniano); 4: Grupo Itararé (Carbonífero-Permiano);

5: Diques de diabásio (Mesozoico).

Em primeiro plano, minha mãe Vera Maria, com minha irmã Verinha no colo, a bordo de uma pequena canoa no grande e imprevisível rio Tibagi, nos anos 50. Verinha é a quarta de seis filhas (eu sou a quinta), e escreveu o Pequeno glossário histórico e geográfico dos Campos Gerais para este projeto.

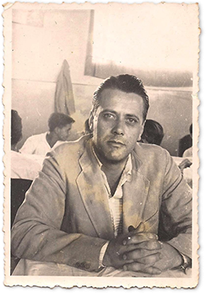

Lá no horizonte, a ilha onde a família costumava fazer piqueniques nos finais de semana. Na mesma época, também no Norte do Paraná, meu pai, Milton.

Mergulho no rio Tibagi.

À direita, minha amiga Néia.

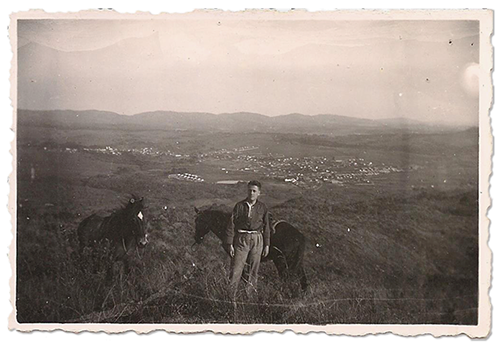

Meu jovem pai, nos Campos Gerais do final dos anos 30, buscando os cavalos de sua avó Anna Klüppel.