a tela rútila das pálpebras foi concebido por Josely Vianna como um percurso por uma psicogeografia sensível – os Campos Gerais paranaenses, a terra de seus antepassados –, um meio de trabalhar uma escansão do tempo (histórico, psicológico, físico) para vivenciar, pela paisagem, um encontro irrecuperável. Irrecuperável porque nunca existiu, entre as gerações separadas pelo tempo e pelo espaço. Foi natural, portanto, que ela convidasse a participar dessa viagem outras pessoas de sua família: o filho Pedro Jerônimo (então com 16 anos) para a fotografia, uma irmã historiadora, Vera Regina, e os sobrinhos Maria Baptista, artista plástica e arquiteta, e Guilherme Baptista, geógrafo, compondo um grupo de novas (e diferentes) gerações, ampliando, assim, o significado simbólico da viagem.

A expedição aos Campos Gerais, assim pensada, não era uma aventura num plano meramente físico, mas um subterfúgio para estabelecer um contato de ordem metafísica, de percepção de horizontes, de lugares, de sensações conexas quando se vive dias que, sendo, como sempre, diferentes, nunca iguais, se passam no mesmo chão, sob o mesmo céu, no mesmo espaço geográfico.

A memória, sua inspiração, as imagens que surgem quando se está de olhos fechados "vendo" fatos que nunca existiram, poderiam se tornar mais palpáveis e claras na luz daqueles mesmos lugares, passando pelas pálpebras fechadas de quem sonha aquelas imagens nesse mesmo plano de experiência sensível.

Porém, esse gesto, ainda que motivado por uma ancestralidade familiar, tem o poder de unir todos aqueles que viveram e percorreram um dia os mesmos solos, vendo os mesmos vales e campos, e esse contato supratemporal, supra-histórico, é o que irmana todos os que, por diferentes motivos, andaram por aqueles campos. Eu fui um desses. E os que peregrinarem por este site poderão ser, em certa medida, os próximos. O próprio trabalho foi recebendo novas contribuições, que, por sua vez,

expandiam o foco e o significado das diversas vozes envolvidas.

O trabalho de registro fotográfico que Pedro Jerônimo criou em A árvore da serra não escapa desse padrão. Ele percebeu, pouco a pouco, que o percurso que estava se realizando pelos Campos Gerais se abria para outros temas que ultrapassavam a questão imagética propriamente dita. Por exemplo, um comentário ocasional que ele fez me levou a perceber um fato com o qual eu ainda não havia atinado. “Não encontrei os campos gerais”, disse ele, “virou tudo plantação de soja”. “A árvore da serra”, poema de Augusto dos Anjos que Pedro escolheu para epígrafe (e título) de seu portfólio fotográfico, está, em parte, vinculado a essa sua percepção. Assim, da série de fotos surgem questionamentos interessantes. Por que essa transformação radical da paisagem ocorreu em tão pouco tempo? Não é uma transformação qualquer: ela levou junto um enorme patrimônio natural e, certamente, também cultural. Quais são as causas, os atores, que tipo de realidade essa transformação revela? Novos conflitos socioeconômicos surgem dessa transformação dos modos de produção no campo, e se os ganhos são mensuráveis, as perdas também o são. Nesse quadro, o que o futuro nos reserva? E tendo o foco na terra, na paisagem, na imagem do mundo que as gerações recebem, é impossível não se indagar sobre essas questões, impossível ficar isento dessas preocupações, que ultrapassam, em sua amplitude, aquele momento fundamental do gesto que cria a arte. Pois a arte aproxima realidades que podem estar separadas ou desconectadas na percepção corriqueira, ao inaugurar aquilo que Beckett, em Nacht und Träume, percebe como o “sonho de um gesto”. Porém, como Giorgio Agamben também entendeu (in Notes on gesture), a tarefa do artista é introduzir nesse sonho os elementos de um despertar. Pedro, a partir de certo momento, entendeu que suas séries de imagens demandavam uma nuance.

E assim começa um novo percurso. A fotografia de Pedro feita no Parque Estadual do Guartelá e no Parque Estadual de Vila Velha resulta de um olhar jovem e atento, que é naturalmente atraído pelas coisas locais, como se fosse o olhar genérico de qualquer viajante, pois todos nessas paragens foram um dia viajantes, sendo ele mesmo um viajante durante a expedição. Um olhar que reflete a grande definição desses panoramas ou que, curioso, é atraído pela luminosidade, pela cor ou pela textura de um ou outro detalhe. Situa-se nessa fímbria existente entre a invenção e a documentação, sem ser nem uma nem outra, mas, de qualquer forma, sempre atento ao tempo, à atmosfera e aos espaços. Mas no momento em que se deixa os limites dos Parques, surgem quilômetros e quilômetros infindáveis de uma paisagem indefinida, em que nem mesmo a topografia parece adquirir expressão própria.

De fato, a exploração extensiva da agricultura em solo paranaense descaracterizou, de maneira vertiginosa, a paisagem na qual muitas gerações anteriores caminharam, cresceram e que eu ainda cheguei a conhecer na juventude. Há levantamentos sobre a perda alarmante da cobertura florestal das araucárias no Estado do Paraná. O livro Araucarilândia, escrito por F. C. Hoehne em 1930, traz na reedição de 2014 a cargo de José Álvaro Carneiro uma sucessão de mapas que mostram o desaparecimento da cobertura vegetal original no Estado, de 1930 a 2005.¹ Chega a ser inacreditável. E o painel de 2005, onde já quase nada resta, é de dez anos atrás. Na época em que eu andava pelos campos, nos idos de 1970, a cobertura ainda era razoável. Outro aspecto já conhecido é o de que os campos de altitude são reservatórios de uma biodiversidade altíssima, cuja taxa de endemismo, segundo estudos recentes, é muito maior do que a encontrada na Floresta Atlântica da região. Porém, os solos são complexos e levam muito tempo para se formar; uma vez degradados, sua recuperação é dificílima. Geralmente não computamos a perda sensível que isso nos causa. Estamos muito imersos em nossos problemas imediatos para levar em consideração uma escansão tão generosa do tempo.

Percebemos essa perda muito mais facilmente nos ambientes urbanos, nos quais voluntariamente nos confinamos, pois na cidade não somente as mudanças são mais verificáveis (ruas são abertas, bairros aparecem, vizinhanças desaparecem e assim por diante) como, no Brasil, a velocidade vertiginosa e inimaginável da transformação não respeita a frágil ocupação urbana quase circunstancial das gerações anteriores. Isso provoca uma alteração constante da paisagem de nossas cidades, de tal forma que não perdemos "nossa" cidade apenas uma, mas várias vezes no decurso de meio século. É uma perda contínua: some a cidade da infância, depois a da adolescência, depois a dos anos de estudos da universidade, a dos primeiros encontros e amores. E o ritmo não diminui. Tal fato é raro em assentamentos mais sólidos como nas grandes metrópoles europeias que, apesar de guerras destrutivas, ainda se transformam preservando muitos marcos da paisagem pretérita, talvez num ritmo mais de acordo com o tempo das gerações, de modo que uma pessoa pode reter o vínculo afetivo que a liga a muitos dos espaços em que cresceu.

Por outro lado, há um componente psicológico na perda dos espaços urbanos, que a mitiga: seu caráter "construtivo". Pois se perdemos um espaço "construído", ganhamos outro. Essa “utopia construtiva", que gerações de brasileiros reconhecem com facilidade e que responde por uma boa parte da sensibilidade caracteristicamente urbana de nossa mentalidade modernista, tem esse aspecto autoindulgente quase imperceptível: um ímpeto dionisíaco que revela uma certa euforia característica de nosso éthos, e pela qual somos reconhecidos pelo olhar estrangeiro. Mas é um ímpeto dionisíaco de segunda mão: ele não é o ator da mudança, ele é sua consequência. Nosso ideário construtivo deriva de um contexto especulativo, lato senso: não temos entre nós um convívio muito prolongado com qualquer estabilidade capaz de se tornar um componente reconhecível de nossa sensibilidade.

Porém, se convivemos com alguma forma de estabilidade é no âmbito da Natureza que podemos reconhecê-la, como bem observou Lévi-Strauss nas páginas iniciais de seu Tristes Trópicos. E a magnitude da perda ocorrida nos Campos Gerais paranaenses, uma região vastíssima, não somente é ignorada por grande parte de uma população que continua confinada aos espaços urbanos e turísticos (e não há nada de caracteristicamente "turístico" numa vastidão campeira), como uma outra parte, que viveu e cresceu naquela geografia, é o principal motor da mudança, com uma ótica que não está focada no sentido, no significado e na importância desse tipo de herança imaterial, mas sim no de um outro tipo de herança de conteúdo mais urgente e mensurável.

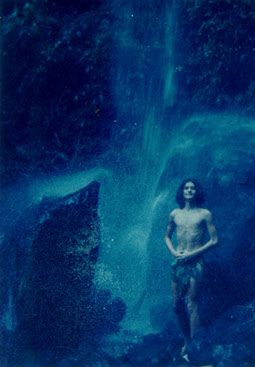

E de uma inconformidade, a de não poder compartilhar com meu filho, Pedro Jerônimo, uma paisagem que julguei estar ali, estável, ao alcance do entendimento e da percepção dele, surgiu a urgência de fazê-lo ver, conhecer e "sentir" algo daquela geografia na qual eduquei minha sensibilidade nos anos da adolescência e pré-adolescência, nos incontáveis acampamentos que fazia com os colegas naquelas paragens nas cercanias de São Luiz do Purunã, nos contrafortes da Escarpa Devoniana que corta o Estado de norte a sul, percorrendo campos que nem trilhas tinham, em lugares com nomes inesquecíveis como Tamanduá, Rio das Mortes, Rio dos Papagaios, numa época em que não havia nas famílias a menor, nem a mais remota preocupação com a segurança pessoal dos garotos que se ausentavam por dias para viver isolados no meio do "nada", naquelas vastidões pontuadas por capões de araucárias e matas de ribeiras, onde encontrávamos, além das araucárias, um mato cerrado com arbustos vigorosos e várias arvoretas, aroeiras, cambarás, algumas canelas, e não raro angicos-brancos e ipês cobertos de barba-de-velho, que davam a esses ambientes um quê de contos de fadas. Os rios corriam rápidos e gelados sobre lajes de pedra lisa e escorregadia, repletos de poços naturais e pequenos saltos d'água nos quais você podia ficar por um bom tempo revigorando o corpo, a mente e a sensibilidade sob o impacto intenso, mas gentil, das águas frias e cristalinas.

Rever paisagens como essas se transformou numa aventura existencial, num momento de formação: meu filho tinha de conhecer paisagens como aquelas que eu já havia perdido, testemunhar a sensação de estar naquele mundo, para um dia, quem sabe, poder também falar dele aos seus próprios filhos e netos. Nesse momento Josely percebeu que o projeto Na tela rútila das pálpebras, curiosamente, dobrava-se sobre si mesmo. Com uma variante inusitada, o projeto podia recuperar um percurso psicogeográfico hoje quase perdido no local original, mas que podia ainda existir em alguma outra extensão do espaço dos campos, sendo parte de um presente perdido, e não de um passado revisitado. Tais desdobramentos no projeto eram cabíveis e foram ampliando seu sentido. Josely, por exemplo, foi descobrir os parentes mais antigos do pinheiro paranaense na região chilena da Araucanía, onde hoje vive o povo Mapuche, em meio a matas da primeva Araucaria araucana (v. abaixo a foto “Cerro Nahuel”).

Informando-me com amigos localizei alguns grandes pinheirais e campos naturais remanescentes. E o Parque Nacional de São Joaquim, situado no primeiro trecho dos campos de altitude, subindo a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, era um desses locais, e talvez o melhor deles. A região está a poucas horas de viagem de Florianópolis. Conversando com Josely, ela decidiu incorporar a nova viagem ao projeto original. E planejamos a expedição para o final de julho de 2015. Procurei os dias de lua cheia, lembrando da sensação de se estar à noite ao redor de uma fogueira na amplidão do descampado.

Rever os pinhais foi, para mim, um momento emocionante. Ali os campos estavam como sempre foram, tão vastos que só pudemos percorrê-los a cavalo, passando por capões de mato, trilhas estreitas de cascalho solto e ribeirões nos quais a água batia no peito dos animais. Chegamos ao alto dos abismos que marcam a sucessão de cânions que inauguram, nos contrafortes da Serra Geral, os campos de altitude no sudeste do Brasil. Foram dias intensos, embora não mais estacionados em barracas de lona, como em meus tempos de mocidade, mas no pouso propício e agradável de uma fazenda de Bom Jardim da Serra. E embora, por ironia, o cansaço das longas caminhadas e cavalgadas não nos tenha permitido a mítica aventura da fogueira noturna, meu filho me pareceu recompensado com a visão das extraordinárias matas de araucárias, dos desfiladeiros, dos campos limpos e pedregosos indo sem paradeiro até o horizonte. E ainda é possível estabelecer o paralelo com o famoso trecho do primeiro cronista viajante europeu que percorreu a região em 1820, Auguste de Saint-Hilaire: “Estes campos são certamente uma das mais belas regiões que percorri quando estive nas Américas: eles não são tão planos que se tornem monótonos como as nossas planícies de Beauce, mas os movimentos do terreno não são aí também tão sensíveis que estreitem limites à vista. Tão longe possa esta atingir, descobrem-se imensas pastagens; e capões de mato onde domina a útil e majestosa Araucária, que estão semeadas aqui e ali nos vales e contrastam por sua coloração escura, com o verde agradável da relva”.²

O registro fotográfico do Pedro nessa viagem foi vertiginoso, pois a região é de uma beleza notável em todos os aspectos e momentos. Os desfiladeiros e abismos, como os do Cânion das Laranjeiras, chegam a 1.200 m de altitude. Os campos que procurávamos, ainda conservados, com densas matas de araucárias, são às vezes demarcados por longas linhas de muros baixos, alguns centenários, resquícios de caminhos de tropa, feitos da justaposição de pedras que ali estão por toda parte; ainda abrigam uma atividade pastoril perfeitamente aclimatada, nunca extensiva, e vimos cabras, ovelhas, algum gado solto no pasto. A fogueira no descampado ficou para uma próxima visita. Porque haverá outras. Mas esta foi um momento de reconciliação entre mim e o significado de uma paisagem que recobrei a tempo de poder revê-la junto com o filho, e falar a ele, em meio à vastidão que nos cercava, do mundo no qual cresci. Um mundo que sempre oferece novos ângulos de um significado que nunca parou de se expandir.

Pós-escrito: sobre o percurso pelo Parque Nacional dos Campos Gerais e arredores

Um ano e meio depois de iniciado este trabalho fotográfico, Pedro volta aos Campos Gerais paranaenses, com parte da equipe do projeto, em busca das paisagens típicas dos campos que ainda pudessem estar preservadas. Na primeira viagem, a equipe não tinha encontrado nada além das paisagens singulares do cânion do Parque do Guartelá e dos arredores do Parque de Vila Velha. Agora percorrem outro trecho do Segundo Planalto, onde hoje fica o Parque Nacional dos Campos Gerais. O Parque é de criação relativamente recente (o decreto da criação da Unidade de Conservação é de 2006 e a desapropriação das áreas ainda não está concluída), e abarca uma região que ainda conserva alguns trechos com as feições características dos campos, embora a agropecuária extensiva, que circunda a Unidade de Conservação, já adentre seus limites em vários trechos. A transformação antrópica desse ecossistema continua, no âmbito da grande modificação ocorrida nos últimos trinta anos: as contradições, próprias do paradigma de desenvolvimento invasivo da agricultura extensiva e mecanizada, característico do modo atual de produção capitalista no campo, estão presentes e ativas. Na área não há nenhum plano de manejo em curso que promova sua conservação de fato. Mas ali onde os trechos de campos estão preservados, é possível apreciar sua beleza agreste, que Pedro registra na paleta de amarelos queimados das gramíneas a vermelhos ferruginosos que de repente afloram entre as pedras, com a presença ocasional das características brumas de inverno.

Outro traço denotativo das mudanças ocorridas é que quase não se encontram comunidades rurais efetivamente camponesas. Uma área isolada e relativamente remota em que se situa o vilarejo de Biscaia, cuja fundação pode ser atribuída a alguns antepassados de origem basca de Josely que chegaram ao Brasil por volta de 1700, e depois povoaram as regiões de Itaiacoca e Catanduvas de Fora, é uma exceção nesse quadro.

Agora Pedro amplia o foco de suas lentes. Vê a transformação da paisagem; o corte dos capões de mato ainda existentes para a criação de pasto ou de solo agriculturável e a característica indistinta, unidimensional, do solo arado e plantado: um mundo que passa veloz, infindável, visto da janela do carro. A beleza diversa do que antes era o campo agora está confinada às nuvens, ao céu, nessa extensão ainda não colonizada da natureza. Nuvens... “sem o peso de nenhuma lembrança / flutuam sem esforço sobre os fatos”, como nos versos de Wislawa Szymborska.³ A desfiguração final desse trecho central dos Campos Gerais continua, apesar de ações ambientalistas que têm pouco ou nenhum eco no Segundo Planalto. As regiões que sobreviveram à mudança, como o próprio Guartelá, ainda atestam a beleza extraordinária dos campos de altitude. A região de Irati conta com as poucas matas de araucárias existentes, em dois projetos de unidades de conservação, a “Reserva Biológica das Araucárias”, localizada nos municípios de Imbituva, Ipiranga e Teixeira Soares, próximos a Ponta Grossa, e a “Floresta Nacional de Irati”, que abrange parte dos municípios de Fernandes Pinheiro e Teixeira Soares, numa área em sua maior parte coberta de florestas nativas com predominância de araucária. A área, ainda a única que conta com um plano de manejo (datado de 2013), é um parque florestal do extinto Instituto Nacional do Pinho.

A araucária, porém, em grande parte do Segundo Planalto está desaparecida, exceto por alguns enclaves remanescentes nos campos (v. mapa “Os campos de altitude no sul do Brasil”, ao lado), que muitas vezes nem mesmo se apresentam facilmente à vista, perdidos na exclusividade de alguma propriedade privada. A nova configuração das propriedades rurais também afeta a região do Tamanduá, próxima a São Luiz do Purunã, nos limites da Escarpa Devoniana, que mencionei acima e que Pedro pôde visitar nesse último trecho de viagem. Lá ainda permanece a histórica Capela da Nossa Senhora da Conceição do Tamanduá, cuja primeira construção data do início do século XVIII: a atual feição da graciosa capelinha data de 1730. Porém, o passo franqueado pelos extensos campos, que 40 anos atrás nos permitia seguir trilhas de vários quilômetros passando por grotões, furnas, rios e campos preservados, hoje desapareceu: propriedades cercadas interditam a passagem. O conjunto fotográfico de A árvore da serra testemunha o momento do ocaso de algumas das paisagens mais notáveis de campos de altitude no Brasil.

1 F. C. HOEHNE. Araucarilândia. Apresentação e org. de José Álvaro Carneiro. Curitiba: J. A. S. Carneiro, 2014; Ed. fac-similada de 1930, pp. 36-37.

2 F. C. HOEHNE. Op. cit. p. 8.

3 Do poema “Nuvens”, de Wislawa Szymborska, em tradução de Regina Przybycien.

Francisco Faria (Curitiba, 1956), é artista plástico. Desenhista, sua obra está centrada em trabalhos feitos com lápis grafite sobre papel, e também com instalações e projetos de criação de arte visual e poesia com a participação de poetas. Seus desenhos, frequentemente de grandes dimensões, versam sobre estratégias gráficas e pictóricas do gênero da paisagem, notadamente a brasileira. Considerado um dos mais importantes desenhistas brasileiros contemporâneos, com inúmeras exposições individuais no Brasil e no exterior desde 1982, participações em Bienais Internacionais e outras mostras institucionais de importância, Faria ganhou uma mostra com dezenas de seus desenhos no Hyogo Prefectural Museum of Art, Japão (2008), com curadoria de Koichi Kawasaki e Tadashi Kobayashi. Em 2011 foi agraciado com um grant da Pollock-Krasner Foundation, de Nova York. É representado pela galeria Bolsa de Arte de Porto Alegre. https://franciscofaria.com

Lapa com inscrições rupestres no Parque Estadual do Guartelá, Paraná.

Escarpa Devoniana, no Parque Estadual do Guartelá, Paraná.

Josely, Pedro Jerônimo e Francisco no Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina.

Pinhal no Parque Nacional de São Joaquim.

Pedro Jerônimo e seu primo, o arqueólogo Thomas Gaissler, numa furna dos Campos Gerais do Paraná, em julho de 2016. Esse ambiente continua integralmente preservado. Acima, cerca de 45 anos antes, Francisco numa das furnas do Tamanduá, também na Escarpa Devoniana.

Cerro Nahuel em foto de Mono Andes. Bosque de Araucaria araucana, o parente mais antigo de nossa Araucaria angustifolia, no ponto mais alto da Cordilheira de Nahuelbuta, no Chile.

Os campos de altitude no sul do Brasil

Onde estiveram e estão

O mapa mostra 4 regiões em que o estudo de um grupo da Universidade Federal do Rio

Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade Federal de Goiás (UFG), liderado pela geneticista Loreta Freitas, também da UFRGS, “buscou compreender a história evolutiva das espécies da região e localizar áreas prioritárias para conservação”. Os pesquisadores dividiram a Serra Geral nessas quatro regiões, “sempre a partir de 900 metros acima do nível do mar, onde a floresta típica da Mata Atlântica dá lugar aos campos e às matas com araucária”. E também observaram que “a biodiversidade fica menor nas direções oeste e norte, conforme diminui a altitude e a umidade que vem do mar”. A área 3, onde a maior parte do projeto Na tela rútila das pálpebras foi desenvolvido, mostra como a região está desprovida de conjuntos florestais de araucárias expressivos. Mesmo as reservas existentes próximas à região de Irati já se situam na área 4. Por outro lado, a área 1, situada em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde a equipe percorreu grandes extensões dos campos de altitude, confirma a observação de que é uma das mais ricas em biodiversidade e matas de araucárias (Fonte: Gilberto Stam, “A riqueza dos campos de altitude”, edição 239 de Pesquisa FAPESP, de janeiro de 2016).